盤點,是一種對未來想像的策展。遍布全球的AI 100、立足台灣的AI 50當中,可以拼湊出關鍵趨勢。從這一次封面故事的報導和專訪中,我們試圖勾勒出AI產業的當下與未來。

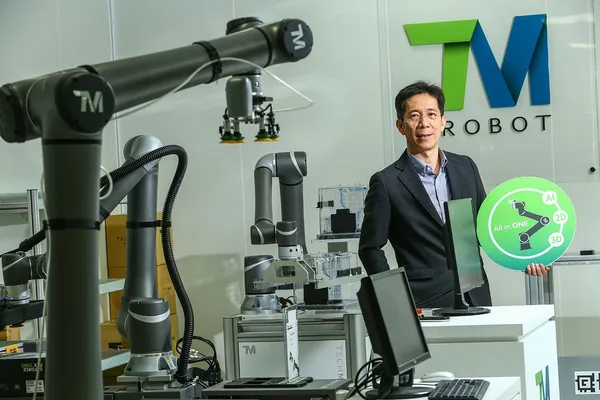

「有漁民用了我們的服務後,全家第一次休假去市區看電影。」海盛科技執行長連唯証這句話,道出傳統養殖漁業的艱辛。在台灣,有許多漁民以魚塭為家、全年無休,每隔2小時要巡一次魚塭,只為確保魚群的健康。

從半導體工程師投入創業的連唯証,開發了專屬台灣環境的AI養殖系統,要讓漁民更輕鬆地養魚、養更多的好魚。

愛好大自然的連唯証,每年定期回台南老家觀賞黑面琵鷺,意外發現南部的魚塭數量明顯減少。他深入找尋到幾個原因:由於養殖漁業面臨高齡化,勞動人力不足,加上傳統作業流程無法掌握魚塭的水下狀態,只能仰賴老師傅的經驗來判斷,即使捕撈部分魚隻觀察魚塭狀況,指標也不夠準確。

「因為打撈上岸的都是最健康的魚,根本找不出病因。」連唯証指出,漁民常常面臨整池近百萬隻魚死光光的慘案,「如果損失過於龐大,就只能等著被大養殖戶的併購或乾脆不做了。」

而連唯証透過AI技術找到一線商機。結合過去在半導體產業經驗,連唯証和團隊共同開發一套「養好魚智能水產養殖系統」,結合軟硬體設備和手機App,讓養殖漁民「重獲自由」。

漁民實測感動,魚損降3成

過去,漁民要把魚撈起來看狀況、定時巡魚塭,海盛在水下放了一台攝影機,利用自家AI技術處理影像的清晰度,實際反映魚群狀態,並把魚塭情況即時回報至手機App。「有漁民跟我說,養了20年的魚,第一次看到他們在水中游的樣子,當下真的很感動。」連唯証說,且實際的應用狀況,讓漁民的魚隻損失有效從原本的4成下降至1成。

把攝影機放到水下,聽起來不是太難的技術,連唯証指出,有些漁民曾導入歐洲的養殖系統和水下監測設備。

然而,台灣和歐洲的氣候和水質情況相差甚遠,畢竟台灣處在亞熱帶國家,海水溫度較高,容易有藻類、藤壺等生物寄生。因此,海盛利用半導體業界的資源,開發了具半導體鍍膜的水下攝影機,利用光滑表面克服亞熱帶環境,延長設備使用週期。

而開發水下影像AI分析,包括水下霧氣、光線折射、色彩失真、水質混濁、生物變化等問題,都需要不同的演算法去解決。連唯証透露,公司有8成都是軟體工程師,協助系統開發。

海盛也透過與海洋大學合作,結合漁產研究論文,建立魚病資料庫,讓AI不只辨識影像,還可以偵測寄生蟲與細菌感染等魚病。甚至透過AI自主學習,將魚塭每年收集到的資料更新,這些數據成為海盛的強大護城河,「雖然現在AI技術迭代快速,但這些數據是我們無法被取代的優勢。」連唯証強調。

不過,連唯証的AI創業之路並非一帆風順。創業初期,連唯証曾嘗試利用AI進行比特幣交易,「本來是想說錢滾錢賺得比較快。」後因風險過高且非長久之計而作罷。又嘗試轉向物流業GPS監控,但並未找到長期發展價值,「有時候做對的事情,也要在對的時機點才會是對的。」連唯証感嘆,雖然當時知道AI很好,可沒有發掘正確的硬需求市場也是空談。

直到接觸養殖漁業,他才發現市場痛點,投入AI水下辨識技術研發,經過多年試錯終於成功,「當時投入時,很多人驚訝我們為何選擇這麼困難的水下影像辨識。」連唯証回憶道。

然而,正是這項挑戰讓海盛成功抓住利基市場,連唯証表示,已拿下大量台灣養殖水下影像監控市場。不過他也指出,台灣市場只有全球市場的0.4%,而海盛已經在12國代理商的協助下布局國際市場,包含東南亞各國、中國等。

海陸生意通吃,高貴魚養殖、車禍鑑定都能做

幫助漁民養好魚,海盛自己更想「一魚多吃」,讓技術拓展到更多市場。

舉例來說,海盛把市場聚焦在高價值魚種,例如海鱺、龍虎斑、金鯧、小丑魚等8種經濟魚類和觀賞魚,並鎖定當中願意投資新科技的養殖業者,「用技術實力讓客戶離不開你的系統。」連唯証說。或是開發蝦蟹養殖監測與自動餵食機,僅需將原有養好魚系統的魚群辨識資料更新成為蝦蟹的資料即可使用。

此外,海盛也讓產品跨界發揮實力,與高雄市、台中市等地方警察局合作,開發交通事故AI鑑定系統,協助警方分析車禍影像,提升事故鑑定效率;與農委會合作,開發漁獲價格預測系統,以AI分析市場交易數據。未來,連唯証希望透過AI與IoT(物聯網)技術,來解決各產業痛點,「台灣適合發展隱形冠軍企業,而非大型獨角獸,專注在利基市場找到硬需求才是永續經營的關鍵。」

海盛科技

創辦人暨執行長:連唯証

創辦人暨營運長:邱禹韶

成立:2018年

產品服務:AI解決方案、AIoT軟硬體系統整合

責任編輯:蘇柔瑋